| Netdayクラブ −情報ー | |

7.実験による学校および地域の情報化の効果

(1)他地域でのネットデイとの相違

全国のいくつかの拠点(福島県、宮城県、愛知県、和歌山県など)で展開されているネットデイと、今回のネットデイ・リレーでは、参加者は異なる印象を持ったに違いない。具体的には、

この違いは、米国におけるスマートスクール(シリコンバレー型)ネットデイと、ナショナル(全米)ネットデイの違いといって差し支えないだろう。

スマートスクール・ネットデイは、学校の全教室を接続することをきっかけとして、地域住民を地元校の(情報)学習支援を通じて教育参加を実現しようということを、まず重要な目的に掲げている。

当然、全教室に敷設するためには、相当数の工事に携わる人員が必要となり、また工事自体を支援するために、別グループが配線工事とは関係ない作業で、ネットデイを盛り上げる姿が各所でみられる。

例えば、今回のネットデイ・リレーの中のネットデイ網干小では、PTAのお母さんたちを中心として温かい昼食を用意する「炊き出し班」だけではなく、ホームページを作るために作業の様子やボランティアにインタビューを行う「取材班」、各グループのネットデイの進行状況を調査し校内放送を使ってレポートする「実況中継班」、低学年の児童に不要パソコンを分解させて工作を作る「子どもミュージアム班」、小さな子どもを連れて参加しているボランティアのための「託児所班」、ネットデイ・リレー参加5校の児童が地域の有識者を交えてまちづくりの夢を考える「こども夢会議」など、直接工事と関わりのないところにも、たくさんの児童や中学生が活躍していた。たとえ工事の技術は持ち合わせていなくても、なにかで自分のやれる作業が見つけられるという場の提供は、そのまま自発的なボランタリーを発揮できるステージとなる。

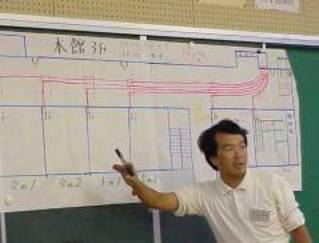

工事自体も人数がいればできるというものではない。ネットデイ・リレーでは、ネットデイの前日の土曜日に「下見ワークショップ」という研修の機会を設けた。シリコンバレーでも事前のネットワーク教育についてはさまざまな取り組みがなされているが、ネットデイ・リレーではスケジュールの問題や地域のスキルの違いもあって、今回は十分な教育が実施できたわけではなかった。そこで、前日に工事を行う現場で、事前に勉強しておこうというのが「下見ワークショップ」の発想であった。

各チームの中から選ばれた班長が、メンバーの協力を得ながら班全体のマネージメントを行い、打ち合わせ結果を全体会議で発表することにより、ネットデイ工事の全体を各個人が理解できた。それぞれは小さなことだが、あちこちに参加者の「自発性」を重視した「仕掛け」が存在して、全体に効果を与えていた。

ナショナル・ネットデイは、米国政府が全米の学校の情報環境整備を目的として展開しているもので、メディアルームを中心とした5つの教室にネットワークケーブルを敷設することが基本パターンとなっている。工事自体がさほど大きな規模にはならないので、ボランティアもネットワーク技術を持つものが中心になり、比較的小人数で実施されている。小人数であるがゆえに、一度に多くの学校で実施が可能(最初のナショナルネットデイは全米3000の学校に10万人が集まった)なのだが、もともとの目的が情報環境の整備にあり、地域との関わりはあまり重視されていないので、学校を支援する地域連携の創出には至っていない。

日本の他地域のネットデイにも、この傾向が顕著に見られる。従来の教育者の枠の中で考えると、ネットデイが目的であり成果は敷設されたLANケーブルとなる。ボランティアは教育現場の都合のよい場合だけ手助けしてくれる労務提供者としての感覚が強い。「ボランティアの活用」などという言葉が出てくるのも、そのような傾向が強いからだ。結果として、地元のボランティアが継続的にネットデイ実施校を支援しているというレポートは、残念ながらほとんど目にすることはない。

ネットデイは、その実施プロセスで、その学校の抱えるさまざまな課題に正対することになる。外部からみれば信じられないような事柄が、障害となっている場合もある。ネットデイを実施するには、教職員、PTA、地域住民、ネットデイボランティアが一緒になって、腹を割った議論を行い、課題解決に向けて協力しあうことによって、ひとつひとつ乗り越えていかなくてはならないし、またその過程で芽生える「協働作業により課題は解決できるもの」という意識が、配線工事だけではないネットデイ成功への第一歩になる。

ネットデイ・リレーでこれができた理由は、最初から「全教室接続」や「PTAの絶対協力」などと言わなかったことにあった。最初からハードルを上げると、まず当事者は引いてしまって、一歩目を踏み出すことはできなかったはずだ。それが、実施1週間前には深夜まで担当教諭とPTAが打ち合わせを繰り返し、直前には関係者は「寝られない」ような目にあってまで、やってしまう秘密。これが「自発性」というプロセスだ。

ネットデイ・リレーでは、まず導入として「小額の補助をするので、PC教

室を起点とした4〜5教室に接続しよう」と持ち掛けた。これだと自分たちだけでもできそうな範囲だし、別途予算がかからないので、周囲の同意もとりやすかった。そして関係者に、少しずつスマートスクール・ネットデイの趣旨や成果を語っていくことで、ネットデイに期待する規模が徐々に拡大し、最後には全員の了承の上で、全教室接続というプランが生まれた。自発的に実施地域から全教室接続への動きが始まってきたことは、費用や準備の面においてもより積極的に関わっていくことに直結する。この間に、与えられるのではなく、自分たちの力で課題解決についての方法を見つけると同時に、協働作業(コラボレーション)の可能性を、構成する方々すべてが感じ取れていたことが、ネットデイ成功へのひとつの鍵であったことに間違いはない。

(2)ネットデイ・リレーの効果

当初の予定では、ほぼ1ヶ月半の間に5校のネットデイを実施し成果をあげるためにはどうしたら良いかという点が、もっとも大きな課題であった。はりま地域では、実際にネットワークケーブルを各教室に引き込むネットデイを実施した学校はまだなく、当然ネットデイの経験者もごく僅かしか確認できていない。他のネットデイ支援団体からは「はりまは無謀」という批判を受けながらのスタートは、まず「ネットデイ・リレー」というノウハウや人材を5校がバトンを渡すようにリレーしていくという手法を生み出すことになった。

ネットデイ・リレーとは、10月11日に最初のランナーとなる市川町立鶴居小学校でのネットデイには、ネットデイ参加校のすべてが人的協力を行って実施し、2校目となる10月17日の姫路市立安室東小学校には、鶴居小学校と3校目の姫路市立城巽小学校が協力するという体制で、4校目の山崎町立山崎小学校、唯一11月の実施となったアンカーの姫路市立網干小学校まで、ネットデイのバトンを引き継いでいくことになる。

最初のネットデイ鶴居小を企画するにあたり、いくつかの不安材料があった。

いずれも、ネットデイを成功させるために必要な要素である。

1.については、2校目の安室東小PTA副会長の木下隆弘氏がその役を買って出てくれた。木下氏はネットワーク工事専門業者であり、部品の調達はもちろん、都合で不参加だった山崎小を除く4校での事前工事をすべてボランティアで行ってくれ、ネットデイ当日には「工事隊長」として工事全体の進捗を管理してくれることになる。また各校では、地元の電気工事業者の方々が参加され、ボランティアには対応できない専門工事を事前にこなしてくれていた。

2.は、ネットデイ経験のないはりま地域にとっては、外人部隊(他地域で経験を積んだ方々)に応援を依頼するしか方法はない。幸い、氷上郡で3校のネットデイを体験した先生方の協力で、不足を埋めることができた。また鶴居小所在地の神崎郡の教員の中で、相当数氷上郡でネットデイを体験していたり、香呂小学校のように、自前でネットワーク配線を敷設したという経験者が予想以上に多かった。外部からの応援でもっとも頼りになったのが、伊丹市総合教育センター指導主事の畑井克彦氏だった。氏はネットデイ・リレー全校にわたって、全体をまとめるコーディネーターを務めてくれただけではなく、教育委員会の人間として、ネットデイを開催することについて現地の学校関係者に与えた「安心感」は、計り知れないものがあった。

3.については、鶴居小情報担当の岸原史明教諭の存在が大であった。岸原教諭は、ボランティアと、学校・PTA・教育委員会との調整役として、ネットデイの準備の進行に大いに活躍。PTAについては、のちにネットデイ・リレーの定番となる心ばかりの「炊き出し」などを企画し、参加の窓口を情報化に疎い母親たちにも広げることになる。教職員の協力については、何度も職員会議を開催し、意義や成果を粘り強く説明してくれた結果、すべての教職員が当日ネットデイに参加し、ボランティアと一緒に汗を流すこととなった。

4.については、I町教育委員会は、限られた予算で学校の情報環境を整備する手法として、ネットデイにはかねてから注目をしていたという。平成11年春には、関係者と町議会文教委員会議員らと、氷上郡教委に見学にいくなど、積極的に取り組もうとしていた矢先のネットデイ開催だった。表向きは町内5校(1分校を除く)のうち1校だけしか実施されないので、「公平の原則」からおおっぴらには支援は困難であったが、下見調査の段階からすべて、学校施設担当のM課長が参加し指導をしたり、ネットデイ当日にはY教育長が、早朝からボランティアを激励したりと、できる限りの支援を行ってくれた。

5.のボランティアの募集は、学校から地域への案内、メーリングリスト、新聞報道などに限定され、大きく募集を展開することができなかった。幸い鶴居小は14教室を接続と比較的規模が小さかったので、強制動因などかけずに当日参加した170名で十分な人数を確保することができた。その後の学校でも、偶然の結果かほどよい人数でネットデイを開催することができた。また、次回開催校の安室東小からは、校長・教頭を先頭にして20名近い関係者が、自校の下見も兼ねて参加し、精力的に工事を行っていた。

以上のような要素が、ネットデイ鶴居小を成功に導くポイントになったと思われ、またネットデイ・リレーで各校に文化遺伝子(Meme:ミーム)として引き継がれていった。

ネットデイ・リレーの中で特筆されるものがいくつかあった。

ア.教師の意識変化

ひとつは、5校の教師が自分の学校でやるんだという意識を持ったこと。2,3校では特殊なことと周りから見えるが、5校というのは広がりを持ってやっていることをアピールする数であり、新しい流れを実感できる校数だ。それぞれの実施校では、ほとんど全員の教師がボランティアでネットデイに参加してくれた。当たり前のようだが、ネットデイ前の教師間の温度差は大変大きく、またボランティアイコール奉仕作業という感覚からいうと、義務感を伴わないネットデイに参加したことは、これまでの学校行事とまったく異なる間隔を教師に与えたに違いない。その証拠に、鶴居小の教職員の半数以上が、次のネットデイ安室東小を応援することになっていた。

イ.下見としてのネットデイ

次に、他校で手探り出きる場があったのは大きかった。鶴居小は氷上郡の前例を見ていたし、続く各校は前もって他校で下見を体験することができるというのは、単に技術の習得に留まらず、ネットデイ実施への意識の高揚や、学校間同士の連携に繋がっていった。参加者が「ネットデイは教室をつなくものだと思っていたが、本当は人をつなぐ作業だった」という感想を残しているが、まさにその通りといえる。

先行する学校で協働作業することは、それぞれの立場で実際にやらなくてはならない作業が明確に理解できる。どのPTAも地域の特性を生かした得意技を持っているのだから、実際の作業をやりながらどんどん自校でのアイデアがわいていた。まるで競い合って地域自慢をしているかのような流れを作り上げた要素として、地域コーディネーターの存在意義は大きい。地域が子どもたちを育てるという教育への情熱、そこで育つ子供も誇りを感じることができていた。

ウ.活躍する子どもたち

ネットデイ・リレーでは、工事技術だけではなく、子供たちを巻き込む工夫が蓄積されていた。取材やケーブルを測定することから、ホームページに情報発信、ネットデイの様子の実況中継等、活動を広げれば広げるだけ子供たちは、吸収し理解しやってしまっていた。「子どもだから」と頭ごなしで線を引くのではなく、みんなが協力して、個性と興味を伸び伸びと活かせるネットデイであり、それが次へ次へとつながっていくのがネットデイ・リレーであった。

エ.児童による学校間交流

5校がインターネットにつながった時点で、子供同士の連携をねらった企画を実施した。リレーのアンカーとなった網干小学校では、5校の子どもたちが集まって県民局主催の「こども夢会議」を開催した。大学生がファシリテータ、大学教授や行政の課長、県議会議員などのスペシャリストがコメンテーターとして「未来」をテーマにワークショップ形式で「夢」を語り合った。情報化教育にはなんの関わりもない企画のように感じるが、バーチャルな世界(電子掲示板)で知り合った子どもたちが、実際に顔を合わせることで、その後のネット上の交流がより一層立体的な奥行きを持ち、活性化している。

オ.経験の蓄積と連続

リレーによって、さまざまな経験が蓄積され、不都合があった部分が修正されていった。いくら準備周到にしていても、抜け落ちている部分はある。細かなことは時間がたてば忘れるものだが、毎週実施されたリレーは、忘れる間も与えてはくれなかった。無意識に経験が伝わっていったことが、臨機応変な対応を可能とし、無理なく作業を完成させられた要因だ。

カ.ボランティアの継続

参加者には、自発的に楽しくやる社会奉仕という、本来のボランティアの楽しさがわかってもらえた。その楽しさが口コミで広がっていき、ボランティアが途切れずに最後の網干小まで継続したことは、特筆される結果である。

では具体的に、ネットデイ・リレーで伝わっていったものを考える。

1校目のネットデイ鶴居小が終わったときに、次の学校につながっているという今までの単独のネットデイにない感覚は確かにあった。そして、2校目のネットデイ安室東が終了したとき、確かに伝わっているものがあることがわかった。これにはふたつの動きがある。ひとつが実施する学校が先行する学校に出向いて持って帰えろうとする動き。もうひとつが実施後次の学校に出向いて持っていこうとする動きである。学校、PTA、地域コーディネータ等それぞれの立場で動きは異なるが、リレー参加者がこのふたつの意識で動いていたことは間違いない。

ア.伝わる「ノウハウ」

現場工事班の中に経験者が一人いると、自然とそのノウハウはグループ全体に伝わっていく。経験者も教えるというのではなく、未経験者は教えられるというのではなく、共に作業をする中で自然に伝わっていくというのが正解だ。中にはレクチャーしている人もあるが、まずそのような必要性はない。学校で情報学習の中心となる教員は、自分の学校をやる前に1度、自分の学校で2度目、次の学校で3度ネットデイを繰り返し体験する。自信も持てるし、学校による違いも見えてくる。共通な部分もわかってきて、ノウハウが自然と養われる。

イ.伝わる「感動」

自信がもてると、楽しめる。この楽しみがネットデイというプロジェクトをやりながら確信できるので感動を生む。地域の人たちにとっても、本気になって自分たちのやる気を発揮できる場ができた。その場には社会のさまざまな人が混ざっている。普段の閉ざされた社会ではないから、反応や行動も予想外のことがある。だからおもしろいし、精一杯やった人は、必ず感動が得られる。ひとりではできないが、みんなの力を合わせて大きな仕事をやり遂げたという、暖かく包むような視線を感じながらの感動だ。大の男が感動で涙する活動なんて、他にはちょっと経験したことがない。最初は少しさめた目で見ている分だけ、自分がその立場になると感動し、それが伝わっていく。

ウ.伝わる「人の輪」

アンケートでは2割の人が複数回ネットデイに参加している。一度やったらやめられない人が出てきている。PTAの保護者にしても、子どもの通う学校以外に行くことは、普通はまず無い。学校や地域の壁を越えて、人と人が交流できた効果は大変大きい。インターネットは距離感が無い世界。隣接地域だけでなく、岡山県、和歌山県、大阪府、京都府と遠方からの交流もあったように、ネットデイという活動を通して、リアルな世界もだんだん距離感が無くなって人の輪が広がっている。この人の輪が、今後のインターネットを活かしての交流のベースとなることは間違ないし、それはもう始まっている。

ネットデイ・リレーは、従来のネットデイと比較して

という点で効果的であるといえる。

(3)下見ワークショップによる効果

ネットデイリレーでは、いかに工事スキルを効率的に多くの人々が修得するかが大きな課題だった。リレーのスターターとなる鶴居小には、氷上郡教委のメンバーやネットワークサポートセンターinかんさいの協力を得て、スキルを持った方々が参加・指導してくれることになっていた。これを効率的に吸収するためには、従来日本で開催されている方法では困難だった。ネットデイ当日にボランティアに入った人々に、適切な指示が行えるリーダーの養成が不可欠だからだ。

通常ネットデイ前の「下見」は、限られた専門技術を持った人やネットデイ工事に熟練した人が集合して少人数で行っており、ここには教育プログラムは取り入れられていない。これに対して本実験では、「下見工事」を事前に地元のメンバー中心に実施しておき、リレーを展開するネットデイでの地域全体のスキルアップを図るため、別途ワークショップの手法を取り入れた教育プログラムとして「下見ワークショップ」を各校で実施することにした。

下見ワークショップの目的は、

の3つだった。

下見工事

ネットワークの工事技術については、標準テキストとして採用した「学校にLAN入しよう」(NGS)が役だった。また数度にわたる下見工事によって、学校内の敷設障害についても事前に解消されていたため、班長を中心に少人数(約8〜10名)で工事手順を確認するのも、比較的容易だった。

グループわけ

どの工事班に所属するかは、自分で決めることになっている。グループわけができたら、作業現場に移動しグループミーティングに入るわけだが、ここで自然とリーダー(班長)が決まる。班長は、「ネットデイ当日も参加できるネットデイ経験者」という制限があるだけ。班長になった人は、その場から使命感と責任感をもち班をリードしていくことになる。

リーダーはグループのメンバーとの打ち合わせの中で育っている。自分ひとりでやるのではなく、メンバー全員が役割を持つことを考える。

グループミーティング

グループミーティングの結果を、全体ミーティングで発表する。結果は模造紙にまとめらるが、この作業がより工事を明確にする。全体で発表を行うことで、他のグループの作業がわかり、学校全体がどのように変わるのかを、参加者全員が共有することができる。

グループ発表

この下見ワークショップによって、下記のような項目に効果があった。

全体ミーティング

(4)ボランタリー意識の覚醒

受け身のボランティアから自ら発信するボランティアへ

組織の中でのボランティアから組織を越えたボランティアへ

「日本の社会ではボランティアは定着しない」という言葉を良く聞く。しかし、阪神・淡路大震災や、ナホトカ号原油流出事故を始めとする最近の市民ボランティアの高まりは、日本の社会にもボランティア意識が徐々に浸透してきたと言って差し支えないだろう。

しかし大方の日本人のボランティアに対して「無償で辛い作業を我慢してやる社会奉仕」という印象を持っている。ネットデイにおけるボランティアは、本来の「自発性」に重点をおいて、その活動の基本とした。その結果、ボランティアとは、「やりたいことを、やりたいだけ、やりたいときにやる」ことが、結果的に社会の役に立つということに気がついた。ボランティアだから、何も求めないということではない。それが人との出会いだったり、ネットワークの技術だったり、ホームページの作成方法だったりする。しっかりとしたリターンが求められたのも、ネットデイボランティアが単なる社会奉仕と異なる点であった。

今回の5校のネットディの実施前と5校全部終わった後で、目には見えないが確実に変化したもの。それはボランティア意識だった。参加者がこれまで見聞きし、また実際に経験して持っていた「ボランティア」という言葉に対する意識をネットディは大きく変えた。

ネットディでは、必要な工事の箇所、例えば北校舎1階、南校舎3階廊下といった情報は前もって示される。しかし、参加者は自分が具体的にどこの場所で作業をするのかは、前日のワークショップ、もしくは当日参加して初めて知ることになる。場所が決まった時点では、実際に何をやるのかはまだわからない。グループごとに作業場所に移動して、リーダーを中心に考えるのだ。LANに詳しい人もいればソフトに詳しい人、コンピュータの知識はないが身の軽い人、年配の人、現役の大学生、男性、女性・・・様々な人が自分のできることをみつける。脚立の上で天井パネルを開ける人、ケーブルを這わせる人ばかりでは困る。脚立を支える人、天井パネルのビスを預かる人、ケーブルを覆うモールをサイズ通りに切り取る人、足らない道具を取りに本部まで走る人・・・参加者一人一人にあった役割が必ずある。しかし指示を待つようでは、自分に合わない、無理をしなければならない役割が当たってしまうことがある。一つ違えば事故やケガにつながるだけに、まず自分に合った役割を探して、意思表示をすることが必要とされる。

これは工事班だけではない。貸出道具や材料の管理、ネットディの記録、参加者の子供の世話、昼食の準備、連絡事項の放送など、工事を円滑に進めるためにはたくさんの役割がある。例えば記録と一言で言っても、自分でデジタルカメラを手に作業箇所をまわる場合もあれば、その学校の子供達の取材に同行する場合もあれば、またその場で速報としてホームページを作るなど、内容はさまざまである。子供の世話でも、幼児が多い場合もあれば、取材に参加するには難しい低学年の子供をうまく遊ばせるなど、実施校によっても内容が違ってくる。ワークショップにしても当日にしても、始まってしまうと全員が一気に動き出す。そのため工事同様、自分のできることを見つけて、自分の場所を積極的に確保しておかないと誰も助けてくれない。時間だけがどんどん過ぎていってしまう。

ボランティアといえば、グループや組織に所属して活躍するものもある。点訳や手話、給食サービスなど福祉にかかわるものはその例だ。学校や会社ぐるみで何かをしたりどこかに出かけたりする場合もある。もちろん、性格上組織を必要とするボランティアもある。だが、このネットディに関しては、グループや組織に関係なく、個人が個人で動いた。もちろんそれぞれに所属する組織はあるが、ネットディの実施校では全くの一個人として作業をした。会社名や組織名にとらわれることも、とらわれる必要もなかった。名札には名前だけが書かれてある。この人は何という名前で、何の作業をするのか、それが必要なすべてだ。

そのような個人としての参加は、新しい形の人と人のつながりを作る。肩書きにとらわれない、気さくなつながりが、いわば聖域扱いであった小学校を少しずつ開かれたものにした。例えば、電子メールの手軽さも手伝ってか、先生何か困ったときには気軽に外部にSOSを出せるようになった。PTA対象のパソコン教室を実施する、メールのソフトがどうも調子が悪い、ホームページ作りをする予定、などの情報が伝わる。

困っている、助けて、とあからさまにお願いする必要はない。メールの読み手が、「これは手伝う人がいた方がよい?」「これはアドバイスが必要?」と判断して返答する。会社と違い、うまくいっても出世や報奨もない代わりに、無理も強制もない。ネットディの作業同様、必要とされる箇所にそれに合った人が向かうだけだ。

ネットディのボランティアは、ある意味では非常に厳しい条件に置かれる。自分から動かないと何も始まらない。かといって活躍しても一目おかれるわけでもない。しかし「これこれをして下さい」と与えられたボランティアでない分、やりとげた時の充実感は何倍にもなる。一緒にかかわった仲間との連帯感も倍になる。真剣にやる、でも決して無理はしない。たったこれだけのことだが、ネットディを通じて多くの参加者が、ボランティアとは何かという新しい意識を得ることができた。

(5)学校と地域との連携

本プロジェクトが実施したネットデイは、単に子どもたちにボランティアで校内LAN環境を整備することだけを目標にしたものではなく、社会貢献をしたいという思いを持つ地域のボランティアと、開かれた学校づくりを進める教育現場とが、継続的にかかわるきっかけとなり、将来的には地域の質そのものを高めるような各種の活動に発展していくことを目的としている。

本プロジェクトに参加したネットデイのボランティアは、5校で延べ1500人を超えた。最近では、都市部はもとより郡部においても、学校と地域、あるいは家庭と地域とのかかわりが薄れがちといわれる。そうした状況の中で、1500人ものボランティアが、「子どもたちにインターネットが使える環境をプレゼントしたい」という共通の思いで集まったことは、次世代型地域社会の創造につながるきっかけづくりの第一歩を着実に踏み出せたと言えるだろう。参加校が短期間にリレー形式でネットデイを実施する、という全国でも初めてのスタイルだったことから、5校の教職員やPTAの父母らがお互いに他校のネットデイに参加する動きも見られた。これは単なるノウハウの伝承というだけでなく、「学校区内」という限られた地域から、「学校区内外」のより広い範囲の地域が協働する体制をも生み出したと考えられる。

「ネットデイ後の聞き取り調査」では、ネットデイを主催した学校・PTA側の声として「『人のつながり』を強く感じた」「作業を通して、初対面の人も含めて、みんなで協同作業がとれたところがよかったと思います」「作業中にこんなに一生懸命取り組んでいただく,今まで全然知らない人の姿にふれ大きな感動がありました」のように、校区という枠を超えた連携のきっかけを感じ取った方が多かった。

なぜこれほど多くの人々が参加したのかを考察してみると、まず、地域の中で住民のボランティア意識が予想以上に高まっていたことが挙げられる。活動の場を求めていた住民にとって、学校という本来身近である場所からの参加の呼びかけは、まさに待たれていた声であったと思われる。とりわけ、自分の子どもや孫が学校に通っている場合、その教育環境をより充実させたいというのは、住民共通の願いでもあるからだ。また、本プロジェクト対象校の教職員およびPTAの核となるメンバーが、ネットデイの意義をよく理解して活動したことが挙げられる。自分たちがデザインする最適のインターネット環境を整備しようという熱意は、時には深夜に及ぶ下準備に教職員とPTAが協働して取り組む姿勢を生み出していった。

ボランティアから「子供が卒業してしまうとなかなか学校とのつながりが持てないので地域と学校とのコミュニケーションの場が作れれば」「自主的に学校へ関わりをもてたということに、親近感が生まれ自分たちで学校を支えているという意識が生まれました」「『自分たちで作る、自分たちの地域の学校』が生まれ、学校と地域との結びつきが強くなった」「地域で地域を作っていく、というのが大切」というように、地域の中の学校という存在を、ネットデイにおける協働作業から見直しているようすがわかる。

この熱意は、ネットデイ当日に集まった参加者たちにも伝播した。天井板をはがして校内にケーブルをはわせていく作業では、働きざかりのお父さんが乗った脚立を子どもたちが支えた。教室と教室をつなぐケーブルの先端を加工する作業にはシニア世代や女性たちも参加し、コツをのみこんで次々とケーブルを仕上げていった。PTAのお母さんや子どもたちによる自発的な炊き出しがおこなわれ、昼食に手作りのカレーや豚汁がふるまわれた。こうして参加者がそれぞれ自分のできることを探して自発的に行動していったことで、参加者に「自分の力が学校の情報環境を整備するのに役立った」という充足感が生まれ、学校と地域の一体感を創出する結果につながった。

繰り返しになるが、ネットデイはその日限りのイベントに終わらず、引き続き地域ぐるみに学校を支援していくことが活動の大きな狙いになっている。本プロジェクトの実施により、すでにその足がかりはできた。今後、この支援体制を維持していくためには、まず、学校側は、整備された設備が実際の教育の場でどのように使われているのかを、地域に向けて活発に情報発信していかなければならない。一方、住民側には、自分たちが考える授業方法や設備利用のアイデアを学校に積極的に提案していく姿勢が求められる。そのための意見交換の場を学校側が今後、設けていくことも必要だろう。本プロジェクトでは、ネットデイ実施にあたり、教職員、PTA、地域住民、行政、情報ボランティアを結ぶプロジェクト全体および個々の学校専用の連絡用メーリングリストをそれぞれつくり、情報交換を続けてきた。学校と地域が連携する体制を維持していくためには、このようなメーリングリストによる相互の情報発信を継続させていくことが課題となる。また、5校のすべてのネットデイ実施後に、参加した5校の子どもたち専用の電子掲示板「選ばれし勇者たち」を設けたが、現在、書き込みが盛んに行われている。このように、準備した設備が実際に使われて役立っている様子を、インターネットなどを使って目に見える形で情報発信していく取り組みを今後も継続させていかなくてはならない。

(6)地域への波及効果

本節では、実験を行ったことにより、西播磨地域で具体的に動き出した事例について紹介し、その波及効果を検証する。

ア.わんぱくちびっこ情報団2000

姫路南ロータリークラブが、兵庫県地区ロータリークラブの震災義捐金基金から1000万円の助成を受けて行う事業。実施期間は、2000年1月から11月まで。姫路市内の小学校11校、中学校6校を参加枠として、インターネット接続環境と機材などを提供。教育委員会を通じて、1月25日を期限に公募。姫路市内の全小学校57校(うち4校はインターネット接続済み)のうち24校、全中学校24校のうち9校が応募。28日の選考審査会をへて参加校を決定し、2月に順次設備工事を行う。

地区ロータリーのプログラムに企画を応募したのは、姫路南ロータリークラブ青少年奉仕委員長の岡田兼明氏。岡田氏ははりまスマートスクールプロジェクトの実行委員であり、兵庫県(姫路市も兼務)連合PTA協議会会長を永らく務める。かねてから姫路市の情報教育環境整備の遅れを痛感しており、1997年に網干小PTA会長として関わった、はりまインターネット研究会と兵庫県共催による「はりまマルチメディアスクール」の中の事業「はりまこども風土記/わんぱくちびっこ情報団」の教育的、社会的効果をみて応募、1000万円の助成を得た。

岡田氏は「今回の実験がなければ、地区ロータリーのプログラムに応募することも思いつかなかっただろう。この事業でインターネットに接続される学校が、情報教育のモデルとなって、他の学校を引っ張っていくように願っている」と語っている。

応募の状況を見ると、具体的にネットデイの開催準備を行っている学校が目立つ。姫路市立曽左小学校(3/26実施)、同安室小学校、同高岡小学校、同広峰小学校、同谷内小学校などがあり、コンピューター教室に接続される今回の環境を、全校LANに拡大しようと考えている。

イ.the Internet school

ネットデイ・リレーを開催していく中で、学校のシステムを管理する立場の方々の、ネットワークに対する基礎知識の不足を感じ、それを補完する方法として生まれたのが、the Internet school。姫路工業大学工学部高橋豊教授、姫路工業大学環境人間学部山本豊教授、兵庫県立教育研修所主任指導主事上谷良一氏(すべてはりまスマートスクールプロジェクトの実行委員)の3名を中心に、自発的にメーリングリストで企画が立ち上がってきた。

従来なら、大都市圏に出張して、高額のセミナー費用を支払ってではないと、なかなか履修できない内容を、上記3氏がボランティア講師として、かつ会場に姫路工業大学のセミナー室を借りることで、無料で実施することができた。

定員20名の募集に37名の応募があり、急遽定員を倍増して全員に受講して頂けるよう配慮した。第1回は、1月23日に姫路工業大学工学部6331教室で開催、32名が参加して無事終了した。教員の参加は、内21名だった。合計4回のセミナーが予定されている。

ウ.スマートスクールシンポジウム

今回の実験のまとめをシンポジウムとして発表することで、今後の地域への波及効果に弾みをつけるのが狙い。兵庫県、姫路市(開催地)の自治体、兵庫県教育委員会、姫路市教育委員会の後援を得て、はりまスマートスクールプロジェクト実行委員会が、兵庫ニューメディア推進協議会と共催で、1月30日に、姫路工業大学書写キャンパスで開催する。

シンポジウムは3部構成で、基調講演、分科会、パネルディスカッションとなっており、それぞれ下記のような内容となっている。

10:00 開会あいさつ

光森史孝・兵庫ニューメディア推進協議会代表幹事

10:05〜12:00 基調講演

「〜それは、新しい絆〜 ネットデイで未来教育!」

講師:未来教育デザイナー・鈴木敏恵氏

12:00 休 憩

13:00〜14:30

・分科会A(5号館1F・5103教室)★12:30開始

「参加校児童交流会 〜選ばれし勇者たちリアルバージョン〜」

ネットデイ参加校、ネットデイ参加者児童による交流会

・分科会B(5号館2F・5204教室)

「ネットデイズ 〜俺たちに明日はある〜」

ネットデイ実施関係者、実施希望者による、開催のためのトーク

・分科会C(5号館2F・5203教室)

「スクールズオンライン・ジャパン交流会〜海を越えた情報の絆〜」

スクールズオンライン・ジャパン参加校による情報交流会

・分科会D(7号館1F・コンピュータ室/予定)

「HSSP技術セミナー 〜ホームページはこう作ろう〜」

ネットデイホームページ紹介を通して、ページづくりのコツを伝授!

14:30〜16:00 パネルディスカッション

「ネットデイで創る開かれた学校」

コーディネーター

兵庫ニューメディア推進協議会学校の情報化専門部会長

山本 誠次郎 氏

パネラー

明石市立衣川中学校ネットデイ実行委員長

柿野 敏彦 氏

姫路市立安室東小学校長

平野 成介 氏

はりまスマートスクールプロジェクト・ゼネラルマネージャー

和崎 宏氏

兵庫県教育委員会教育研修所主任指導主事

上谷 良一 氏

16:00 閉会あいさつ

米谷尚子・はりまスマートスクールプロジェクト実行委員長

案内は、ネットデイや情報関連のメーリングリスト、および教育委員会から東西播磨の各学校に流した。1月27日現在で、定員200名のところ申し込み者が134名。地域の教育関係者や学校関係者の応募が目立つ。遠方は東京都、神奈川県、長野県から。近県は大阪府、京都府、岡山県からの参加者もあり、ネットデイに対する各地の期待が感じられる。間近になって申し込みが増えつづけており、当日はほぼ定員通りになるものと思われる。

エ.PCドネーション

ネットデイで教室に情報コンセントが設置されると、「教室にパソコンを!」という声は、子どもたちだけではなく、教職員、PTA共通の願いとなっている。それぞれの学校では、教職員やPTAが各方面に声をかけて、使用していないパソコンを譲り受けるよう努力している。

鶴居小では、県立高校の入れ替えに伴い不要となったDOS/Vパソコンを情報担当教諭が整備して、高学年の教室から設置をしている。現在5年生の教室まで、1台ずつのパソコンが設置された。

城巽小と山崎小では、PTAが地域企業にDOS/Vの不要パソコンの提供を呼びかけている。いくつかの反応があり、今年度中には何台かは、教室に設置される予定だ。網干小ではPTAが地元のあちこちに声をかけており、6年生の3教室と図書室には、整備済みのDOS/Vパソコンが設置された。この整備には、昨年度卒業生の父母がボランティアであたってくれている。今月末には、地元のすし屋さんから譲り受けたパソコンが、5年生の教室に入る予定だ。

このように、一台ずつ整備をしていく動きがあるとともに、企業による大量のドネーションの話も出てきた。安室東小では、PTAがリース会社に依頼して、80台入れ替えとなるパソコンすべてを今年度中に提供するという段取りになっている。学校側ではこれを、ネットデイで整備した43教室すべてに設置するとともに、予備機として10台を職員室などに置くことで準備を進めている。残った27台は、ネットデイ・リレー参加校に利用してもらうということで、各校セットアップの日程を心待ちにしている。

このような動きが表面化してくると、企業としてネットデイに協力したいという会社も現れてきた。三菱電機コントロールソフトウェア株式会社は、主に三菱電機のネットワークの運営やシステムソフトを開発する従業員数340名(姫路事業所)の会社だが、仕様が古くて不要になったネットワーク機器、動作が遅く利用されなくなったコンピューター、あまった部品や機材などをネットデイに協賛することを検討している。また、ネットワークのプロフェッショナルである社員をセミナー講師としてボランティアで派遣したりすることも将来は考えていくとのことだ。

しかし日本では、このようなドネーションには、さまざまな課題がある。まず、機器を提供したとして、その最終廃棄責任はどこにあるのか。OSの使用について著作権の問題はないか。寄付したものが税務上の優遇措置を受けられない。また、人材を派遣するにあたって、ボランティア休暇、または有給休暇を使って社員が参加することができるか。受け取った学校側も、機器を寄付扱いにすると、大変煩雑な処理をしなくてはならない。

これらを解決していかなくては、地域企業のドネーションが拡大することは難しい。

オ.その他の動き

先の事例でもわかるように、本プロジェクトの実施による地域への波及効果は、まず住民が地域の発展に目を向けて、自発的な活動ができるようになってきたことである。組織の中では個人が発案し、原動力になって実現まで牽引する。その段階で「企画書を書く」「調査をする」「根回しをする」など、自分のできることを集めて協力する体制が自然と構築されている。地域の中でさまざまな展開を生み出すパワーの源になるこのような「産官学民のパートナーシップ」のモデルが生まれたことが、もっとも大きな波及効果である。

もっとも、本プロジェクトは実施後まだ間もないだけに、現段階では、上記のような効果が顕著に現れているとは言いがたい。具体的な事例が紹介され、社会の目に触れて理解されるように、今後も地道な努力が必要であると思われる。

先の事例以外にも、さまざまな取り組みがはりまスマートスクールプロジェクト実行委員の手によって開始されようとしてる。

ネットデイをテーマとした講演の依頼は多い。1月15日には、民主党全国大会の教育・科学分科会で、約300名の参加者の中、ネットデイ・リレーについて事例発表を行った。2月13日は長野県飯田市、3月11日には神奈川県横浜市で、事例発表を依頼されている。

姫路商工会議所では、本年から新たに「情報化推進委員会」を設置し、その委員長に議員2期目の村角伸一氏を充てた。村角氏はネットデイ城巽小の地域コーディネーターとして活躍、他校のネットデイにも積極的に参加する傍ら、地域の若手経済人のリーダーとして将来が嘱望されている人材。彼は「ネットデイを基盤として、教育環境の充実と地域活性化、そして将来の地域経済の再構築を行う」プランを実施しようとしている。

また県立人と自然の博物館主任研究員の田原直樹・姫路工業大学教授は、学校と連携し地域の社会教育者を集めて「総合的な学習」を支援したり、家庭学習を促進する「バーチャル・ミュージアム」を博物館のホームページで立ち上げる準備をしている。

このように至る所でネットデイの体験を活かした取り組みを、はりまスマートスクールプロジェクト実行委員が中心になって、地域で動き出している。

このような事例を見ると「協働作業によって地域の抱える課題は解決できるもの」という意識がネットデイの参加者に芽生えてきたことがうかがえる。この意識のつながりを継続させていくことができれば、最終的にはまちづくりのエネルギーになるような社会的な波及効果を生むきっかけになると期待できる。こうした効果を今後もっと生み出すためには、「(5)学校と地域との連携」で触れたように、教職員、PTA、地域住民、行政、情報ボランティアを結ぶメーリングリストを活用するなどして、相互の情報発信を続けていくことが不可欠であろう。